テクノバ株式会社 |

食品工場・食品製造業の生産性向上指導のテクノバ 弘中泰雅による食品工場診断コンサルティング 工場見える化MES・APS生産管理SOFT・アドリブ/@店舗 お問い合わせは mailbox@technova.ne.jp 迄どうぞ |

更新日 23.8.17 ENGLISHis Here メールはこちら |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

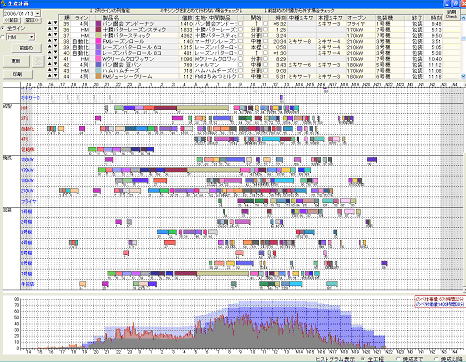

| 食品工場のコンサルならテクノバ(株)弘中泰雅にご相談下さい。 お問い合わせ 小人数で動かせるライン作り、現場重視生産性向上食品工場診断コンサルティング 最近の日本の労働力不足は重症で、食品製造業も勿論例外ではありません。外国人労働者数は近々180万人になると思われます。かつては外国人技能実習生といえば中国からの実習生だったのですが、最近ではベトナム人が増加しています。何故でしょうか、それは日本と中国との経済格差が縮小したからに違い有りません。ベトナムは10年で約2倍くらいの経済発展をしています。いずれベトナム技能実習生も採用し辛くなる時が来るでしょう。工場管理19年8月号 それに備えて食品工場は何を準備すれば良いのでしょう。日本人の労働人口が減少する上に外国人労働者が採用できなくなる時期は早晩訪れるのは間違いないでしょう。 しかも国内労働者の給与上昇・原材料費の高騰など食品向上を取り巻く環境は厳しさは増すばかりです。このような環境の激変に対応して少ない作業者で動かせるライン・工場に改革するしか食品工場の生き残る道はないと考えています。もしも20人で稼働しているライン・工場があるとすると1年に1人分の作業を合理化できたら10年で10人で動くライン・工場になります。そのためにはムダな作業の排除と自動化・機械化が鍵になります。ラインの少人数化推進をお手伝いします。少人数化は生産性向上に直ちに貢献します。 最近では生産性関する関心が食品製造業でも高まってきましたが、生産性の指標を持っている工場はまだ少数です。感覚的に生産性に関心を持っても具体的に数値化しなければほとんど意味がありません。早急に工場別、課別、ライ ン別の生産性指標を早急に整備しましょう。方法は是非ご相談ください。 |

食品ITOnLineセミナ- 2月24日(水)講演します。 工場管理20年8月号中小製造業の生産技術力を鍛える!

・石川県「食品製造業の生産性向上」セミナー 10/16 工場管理19年8月号食品工場の人手不足対策

・日本穀物科学研究会178回シンポ[食品製造業の生産性低迷の原因と打開策] ・静岡食技研258例会 食品産業へのAI・LoTを活用した人材不足対策in浜松 アクトシティ浜松 ・食品産業生産性向上のための基礎知識

・食関連産業SIer育成講座の講師を行ないます。主催ノーステック財団 ・農林水産省食品産業生産性向上フォーラムin大阪を7月5日(木)に開催 ・農林水産省食品産業生産性向上フォーラムin金沢を6月5日(火)に開催 ・農林水産省食品産業生産性向上フォーラムin 高松を5月15日(火)高松で開催。 ・食品工場の生産性倍増に向けたセミナーを4月5日東京で開催盛会裏に修了。 ・農林水産省食品産業生産性向上フォーラムin Tokyo 3月5日開催盛会裏に修了。 ・技術セミナー食品製造業の生産性向上のための生産管理2018.1.16(火)日刊工業新聞社 ・工場管理17年8月号「生産性向上の心技体」を編著。

・講演会開催「トヨタ生産方式と食品工場への応用」16.10.07東京半蔵門 ・日本穀物科学研究会賞受賞 5月14日に神戸にて受賞公演。日本穀物科学研究会 16年2月8日(月)東京パン技術研究所「トヨタ生産方式活用で食品工場の生産性向上」講演 ・工場管理15年12月号特集「現場に眠っている隠れた資産の見つけ方。

・2月20日小豆島食品製造業実情と生産性向上

食品企業における品質管理の問題点

食品工業誌に食品産業研究会新連載始めました。

水産タイムス全蒲連小谷会長名田副会長と対談記事「蒲鉾業界の生産管理を考える」・生産性新聞「異常管理」の意義と実践のポイント掲載 ・福岡県アジア中小企業経営者交流プログラム タイ食品企業で講演 ・FFIジャーナ,2011,Vol.2に「食品製造業の業種と規模による生産性の違い」掲載

・自動認識2011,7月号に「食品工場における食の安全・安心/生産管理と自動認識技術」

・日本生産管理学会vol17, No3に食品工場によく見られる生産阻害が掲載。

・食品工業100930号「食品工場の生産性の向上に関わる作業標準と管理会計(その1,2)」掲載

・(社)食料需給研究センターのFACO(食農連携コーディネーター)に登録されました。 ・ISOマネジメント9月号「SO22000が守る食の安心・安全/アグリビジネス」

日本食料新聞社月刊食品工場長生産性向上の内容一覧

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

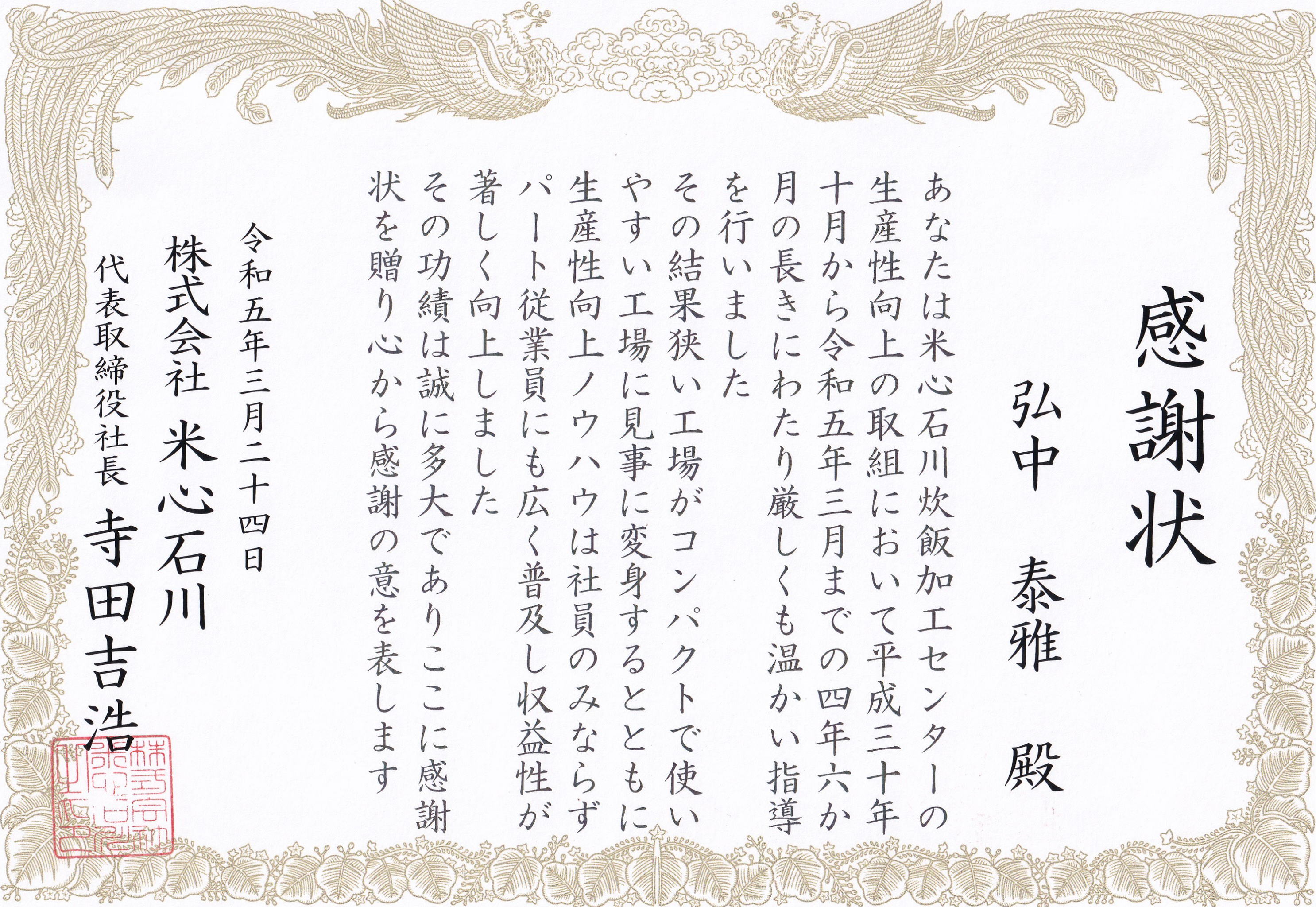

生産性向上成果に対しクライアント様から感謝状を頂きました。  食品工場の生産性向上コンサルティングを20有余年行って来ましたが、この度弊社が行った生産 性向上の支援に対して、コンサルタント人生で初めてクライアントの㈱米心石川様からコンサルティ ング対して感謝状を頂き感激しました。この工場は食品製造業のカテゴリーの中でも最も生産性の低い ものの中に含まれるすし・弁当の加工工場でこの食品工場も例外ではありませんでした。なおこの工場 は約3.5年支援をさせて頂きましたが、この間人時生産性は約1.6倍になりました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 食品製造業の低生産性について20年近く改善すべく取り組んできました。食品産業生産性向上フォーラムの企画検討委員長として全国で基調講演で申し上げたように、食品製造業の歴史的背景を原因にする要素と食品製造業特にプロセス型食品製造業が持つ特性により食品製造業の生産性が向上しないと考えております。 そのような考えを元に農林水産省の食品産業戦略会議などで対応策を訴えてきていますが、食品製造業を形作る食品工場自体がその問題に気付き改善に努力しなければ食品製造業の生産性が向上しないのは当然です。従いまして個々の食品工場が生産性向上に取り組みかつ成果を上げない限りは、食品製造業の低生産性は今後も続くことになります。特に今後は人不足がますます深刻になりそうです。そのためには工場の少人化が極めて重要になります。そこで産業ロボットの導入も話題に上がりますが、現在の食品工場の現場に単にロボットを持ち込んだだけでは期待に沿うような成果は望めないと思います。 そのためには工場の生産技術力の向上が必要になります。一口に食品製造業といってもその種類は大変多く、また同業種であっても規模や装備率などがおのおの異なり、生産性向上のための対応策も異なります。当社は下のコンサルティング実績に掲げておりますように、北は北海道から南は九州まで、食品製造業の殆どの領域のコンサルティングを実施した経験があります。生産性の向上、少人化などに問題をお持ちであれば是非ご遠慮なくお問い合わせ下さい。右上隅のメールはこちらからどうぞご連絡下さい。 食品産業戦略 食品産業の2020年代ビジョン 農林水産省 食料産業局食品製造課 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Copyright(c)2000-2023 by Technova Co.,Ltd. All Right Reserved ktbm | |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||