| テーマ | シンポジウム『TPPに向けてのわが業界の対応と今後の発展に向けての取り組みについて』 | |||

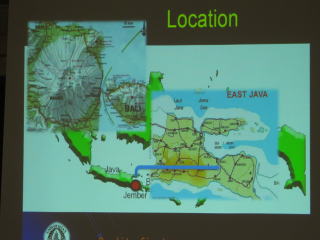

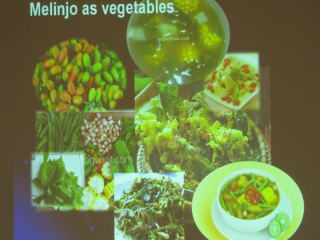

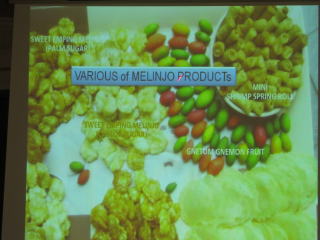

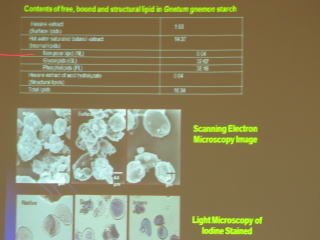

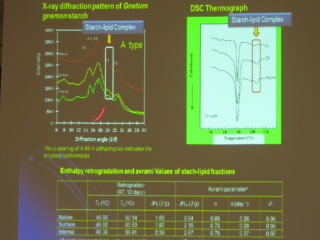

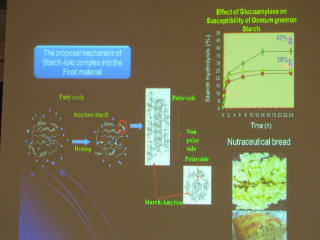

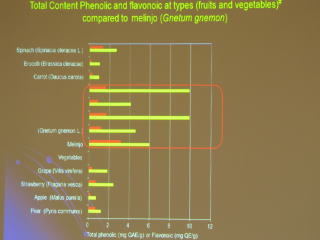

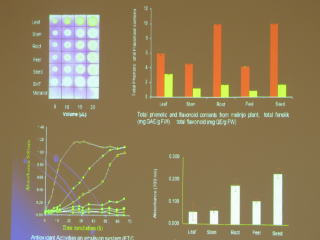

| 講演 | 特別講演 「Indonesian Food Culture, and Traditional Foodstuff of Melinjo (Gnetum gnemon) and Its Functional Properties] Dr.Tri Agus Siswoyo (Indonesia, jember University, Lecturer) |

|||

|

インドネシアの食文化と伝統食材メリンジョ(Gnetum gnemon)とその機能性 Tri Agus Siswoyo Center for Development of Advance Sciences and

Technology (CDAST) and Faculty of Agriculture, University of Jember, Jln

Kalimantan III/23, Jember 68121. Indonesia

|

||||

| Siswoyo 氏 |  |

|

||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| そば原料情勢について 荻原 大祐 |

||||

|

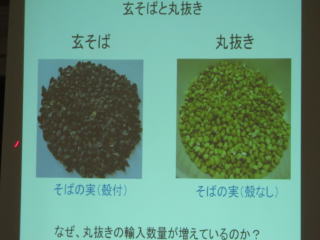

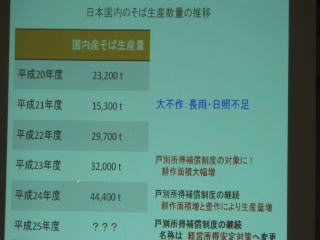

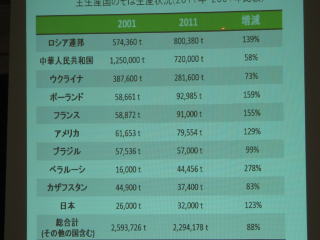

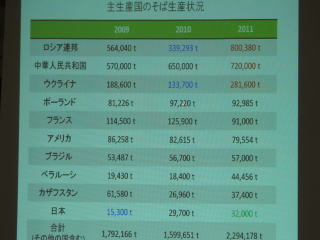

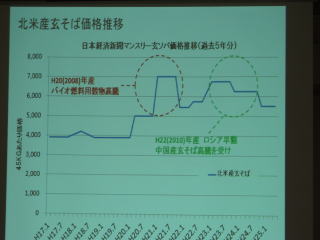

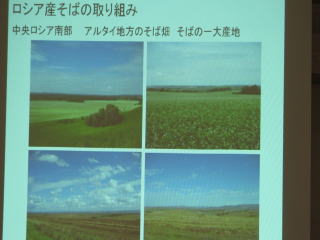

日本のそば消費量は年間約14万トン、2011年より戸別補償制度が導入された影響から、国内でのそば生産数は増加したものの、年間生産数は約4万トン、自給率は凡そ30%になります。残りの70%は中国・アメリカからの輸入品に依存しています。 最大の輸入先である中国では、小麦やコーンなどの主要穀物の生産が奨励される一方で、そばの生産数は年々減少傾向にあり、FAO統計では、10年前の60%程度まで減少。その要因は、他作物への転作、農地の減少、干ばつ等の異常気候 が挙げられます。アメリカでは、昨年夏の干ばつにより、そばを含めた穀物の生産に大きな被害が確認されており、日本のそば文化を量的に支える、中国、アメリカの状況も決して落胆できるものではありません。 自給率の向上と、新規輸入先の開拓が急務の中、戸別補償制度やTPPなどの行方が影響します。 |

||||

| 荻原 大祐氏 |  |

|

||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

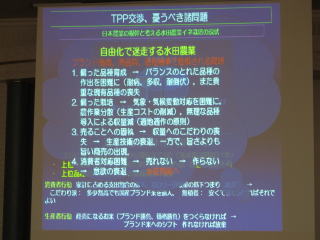

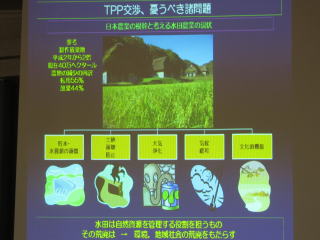

| TPP下における我が国のコメ栽培・消費の現状と未来像 大江真道(大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科) |

||||

|

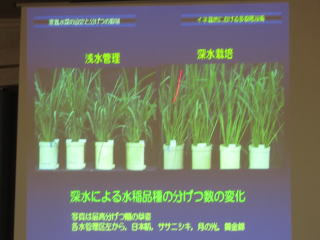

本講演では、上述について1)食糧自給率の変遷、2)自由化に伴う生産者の動向、消費者の責任について、日本におけるコメ栽培・コメ品種の歴史と関連付けて話をしたい。また、私の研究課題である3)「深水栽培」と呼ばれるイネの多収技術について話をしたい。分げつ盛期(注:イネ科の茎は分げつと呼ばれる。生育中期の最も分げつを出す時期)に水田の湛水深を約25㎝の深水で約2週間維持することでイネを多収型の生育に導く生育制御技術である。具体的には水を介してイネに生理変化を誘導し、生育後期に穂を着生することなく立ち枯れてしまう弱小な分げつ(無効分げつ)の出現を抑え、有効分げつ歩合(出現分げつ数に対する穂数の割合)の高い多収型の生育に導く栽培技術である。無駄な分げつを抑えることで栄養生理の改善、倒伏抵抗性の向上、群落構造の良化が認められ、収量は慣行栽培の2~3割増を達成できる。スケールメリットを生かすことが出来ない日本の栽培現場において、単位面積当たりの収量を増す多収技術は現実的なコスト低減方法となる。 |

||||

| 大江真道 氏 |  |

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

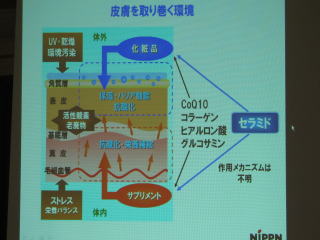

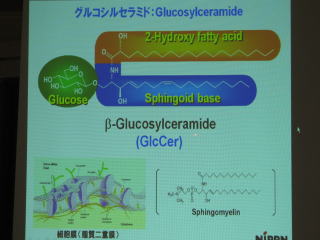

| 穀物に含まれるグルコシルセラミドを利用した機能性食品素材の開発 間 和彦(日本製粉株式会社中央研究所 機能性素材チーム) |

||||

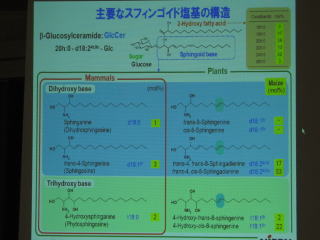

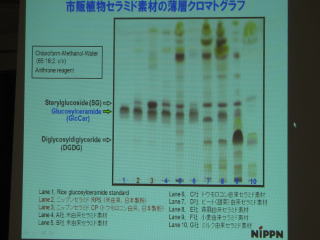

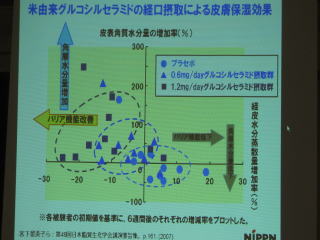

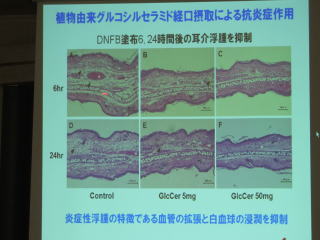

近年、植物に含まれるセラミドを利用した機能性食品素材が市販され、保湿性向上や美肌効果など美容目的の機能性食品に用いられている。植物セラミド素材に含まれるセラミドは、セラミドにグルコースが結合したグルコシルセラミドが主成分である。スフィンゴミエリンを主体とするミルクなど動物由来のセラミド素材も市販されているが、安全性の点から植物セラミド素材に注目が集まっており、市場も徐々に伸びている。当社では2000年より「ニップンセラミド」シリーズとして、米やトウモロコシなど穀物由来のセラミド素材を開発・上市している。これらはサプリメントへの利用が多いが、ドリンク、ヨーグルト、ゼリー、グミ、青汁など食品形態に近いものへの採用が広がっている。その利用は国内が中心だが、最近では韓国トクホに素材が認可され、商品が出始めるなど、アジアにも広がりを見せている。 我々は、穀物由来セラミド素材の皮膚保湿効果のヒト臨床試験を行っており、その有効性を確認している。米由来グルコシルセラミド

0.6mgおよび1.2mgを6週間連日、経口摂取した時の効果を検討した。試験開始から2週間ごとに皮膚保湿能の測定と肌状態の観察を実施したところ、米由来グルコシルセラミドの経口摂取により皮表角層水分量が有意に上昇し、バリア機能の向上が示され、肌の状態もキメが改善された。また、トウモロコシ由来グルコシルセラミド2.0mgおよび10.0mgを経口摂取した時の効果を検討したところ、米由来グルコシルセラミドの試験と同様に皮膚保湿効果が確認されたが、2.0mgおよび10.0mg摂取群の間では差が見られなかった。このように皮膚保湿効果は確認されたが、作用メカニズムについてはよくわかっていない。 消化吸収や体内動態を含めた作用メカニズムについては、現在研究を進めている。穀物由来グルコシルセラミドを経口摂取した場合、グルコシド結合が切れてセラミドとなり、それがさらにスフィンゴイド塩基と脂肪酸にまで分解されるが1)、植物型のスフィンゴイド塩基は動物型に比べて消化管で吸収されにくいことが判明している2)。ではなぜ僅かしか吸収されない成分が皮膚保湿効果を発揮するのか、僅かに吸収された分解物が作用する可能性、腸管免疫などを介して作用する可能性の両面からのアプローチを続けている。 その他の食品機能性として、我々はこれまでに大腸ガン発症予防効果3)、抗腫瘍効果、免疫賦活効果4)などについても報告している。「ニップンセラミド」シリーズは原料に米やトウモロコシを使用した天然物からの抽出であり、合成セラミドや動物由来セラミドに比べて安全性の点で優れている。今後、機能性食品を含む食品や飲料、サプリメント、化粧品などに広く利用されることが期待される。 1)

Sugawara et al., J. Nutr., 133, 2777 (2003) 2)

Sugawara et al., J. Lipid Res., 51, 1761 (2010) 3)

Aida et al., J. Oleo Sci., 54, 45 (2005) 4)

特許第4962754号

(2012) |

||||

| 間 和彦氏 |  |

|

||

|

|

|||

|

|

|||

|

|

|||

| 懇親会 |  |

|

||

| 連絡先 | オリエンタル酵母工業㈱ (〒564‐0043 大阪府吹田市南吹田4-4-1) 日本穀物科学研究会事務局 植松(Tel 06-6338-0551、Fax 06-6384-7691) E‐mai:yuko-u@oyc.co.jp |

|||